小兒疝氣即小兒腹股溝疝氣,俗稱「脫腸」,是小兒普通外科手術中最常見的疾病,在胚胎時期,腹股溝處有一“腹膜鞘狀突”,可以幫助睪丸降入陰囊或子宮圓韌帶的固定,有些小孩出生后,此鞘狀突關閉不完全,導致腹腔內的小腸,網膜,卵巢,輸卵管等進入此鞘狀突,即成為疝氣,若僅有腹腔液進入陰囊內,即為陰囊水腫。疝氣一般發生率為1-4%,男生是女生的10倍,早產兒則更高,且可能發生于兩側。

疝氣又名小腸氣,是腹內臟器由正常位置經腹壁上孔道或薄弱點突出而形成的包塊。一般是咳嗽、便秘、生氣、重體力勞動、排尿困難等因素引起腹腔壓力突然增高沖破疝環腹膜所致。小兒常因啼哭引起。

疝氣一般發生率為1-4%,男生是女生的10倍,早產兒則更高,且可能發生於兩側。小兒疝氣有可能會在出生后數天、數月或數年后發生。通常在小孩哭鬧、劇烈運動、大便干結時,在腹股溝處會有一突起塊狀腫物,有時會延伸至陰囊或陰唇部位;在平躺或用手按壓時會自行消失。一旦疝塊發生嵌頓(疝氣包塊無法回納)則會出現腹痛、惡心、嘔吐、發燒,厭食或哭鬧、煩躁不安。

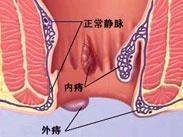

分類即水疝和小腸疝。

(1)水疝:分為睪丸鞘膜積液和精索鞘膜積液。同時分為交通性與非交通性兩種。

癥狀:逐漸增大,按壓不可消失,無痛感。

(2)小腸疝:分為直疝、斜疝、股疝、臍疝、白線疝、嵌頓疝、絞窄疝、切口疝等。

一般癥狀:站立時突出,仰臥后消失,按壓即可回入腹腔。但嵌頓疝、絞窄疝則有疼痛感且很難推回腹腔。小腸疝若任其發展極易發生粘連和嵌頓,因此應及早接受治療。

疝氣,即人體組織或器官一部分離開了原來的部位,通過人體間隙、缺損或薄弱部位進入另一部位。俗稱“小腸串氣”,有臍疝、腹股溝直疝、斜疝、切口疝、手術復發疝、白線疝、股疝等。疝氣多是因為咳嗽、噴嚏、用力過度、腹部過肥、用力排便、婦女妊娠、小兒過度啼哭等原因引起。

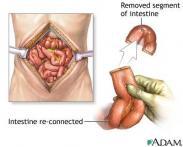

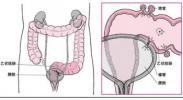

疝氣分為直接型、間接型兩種,直接型是由腹壁薄弱造成的,常見于中老年人。小兒疝氣95%以上屬間接型,俗稱脫腸或墜腸,是小兒外科手術中最常見的,約占總手術的50%。形成的原因是胎兒在母體發育期間,睪丸由腹腔向下延伸至腹股溝再進入陰囊,形成腹腔和陰囊相通的管道,即俗稱的疝氣囊(圖1)。而女寶寶則是腹膜鞘狀突由腹腔延伸到大陰唇處。女寶寶疝氣囊會沿著圓韌帶走,從而產生疝氣或水腫,嚴重時可合并卵巢、輸卵管甚至子宮掉入疝氣囊的情況。

大部分嬰兒出生后此構造逐漸關閉,但有一部分則沒有封閉。如果腹腔內容物如小腸等經由此構造進入腹股溝,甚至到了陰囊,就形成了疝氣。若此構造雖未封閉但很細小,則可能只有腹水流入,形成陰囊水腫